Как прокачать компанию через обучение

Авторы-эксперты:

Гюзель Гараева, HR-эксперт, основатель и управляющий партнёр онлайн-школы «HR компас», ex-HRD ведущих международных и российских компаний Coca-Cola, Bacardi-Martini, OBI Россия

Евгения Комова, руководитель отдела маркетинга Школы стратегического и креативного мышления ИКРА

Когда вокруг нестабильно, нужно действовать и развиваться, и лучшее топливо для роста — обучение. Но сегодня уже недостаточно полагаться на отработанные алгоритмы и привычные подходы. Чтобы бизнес не только выживал, а рос, нужно учиться по-новому. Поговорили об этом с HR-экспертом Гюзель Гараевой и руководителем отдела маркетинга в ИКРЕ Евгенией Комовой. Обсудили, какие подходы сегодня действительно работают, какие навыки становятся приоритетными, каких ошибок стоит избегать и как измерять эффект от обучения.

Тенденции в корпоративном обучении

Компании всё чаще приходят к провайдерам обучения с двумя основными запросами:

- научиться управлять изменениями;

- находить нестандартные решения.

Эта тенденция неслучайна, если учесть, что мы живём в мире постоянных ограничений, санкций, нововведений в законодательстве и прочих потрясений. Казалось бы, всё плохо, надо жить в режиме экономии и убрать всё обучение. Но нет. Нужно переключить своё внимание и понять, что в таких условиях на первый план выходят гибкость и адаптивность.

Исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтверждают, что эпоха исполнителей уходит. То есть теперь мало просто работать в Adobe Photoshop, ArchiCAD или ещё где-нибудь. Мало владеть hard skills. Компаниям важны soft skills: умение эффективно работать с людьми, вести команду через турбулентные времена.

ВЭФ ежегодно выводит топ навыков, которые будут нужны людям в ближайшем будущем (обычно оценивается период 2-5 лет). В 2025 году топ-5 получился таким:

- Аналитическое системное мышление.

- Устойчивость и гибкость.

- Лидерство.

- Креативное мышление.

- Мотивация и самосознание.

Системное мышление: навык №1

Недавно в одном из своих выступлений Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказывал о том, что в их компании ставка делается именно на системное мышление. Но его нельзя насадить просто сверху. Не получится сказать «теперь мы должны мыслить таким-то образом». В развитии системного мышления есть два пути:

- самостоятельная работа (при наличии достаточной мотивации и вовлечённости);

- наличие хорошего учителя.

В ИКРЕ есть и программа, и курс, и отдельные треки по системному мышлению. Причём на них приходит больше юридических, а не физических лиц. Это как раз и подтверждает слова Германа Грефа о том, что компаниям нужен проводник, который будет учить, развивать, поддерживать. А сотрудники приходят на такие программы просто на самомотивации. То есть они должны осознать, что им надо развивать системное мышление и прийти. Либо это понимает сама компания и массово начинает отправлять своих сотрудников на такие программы.

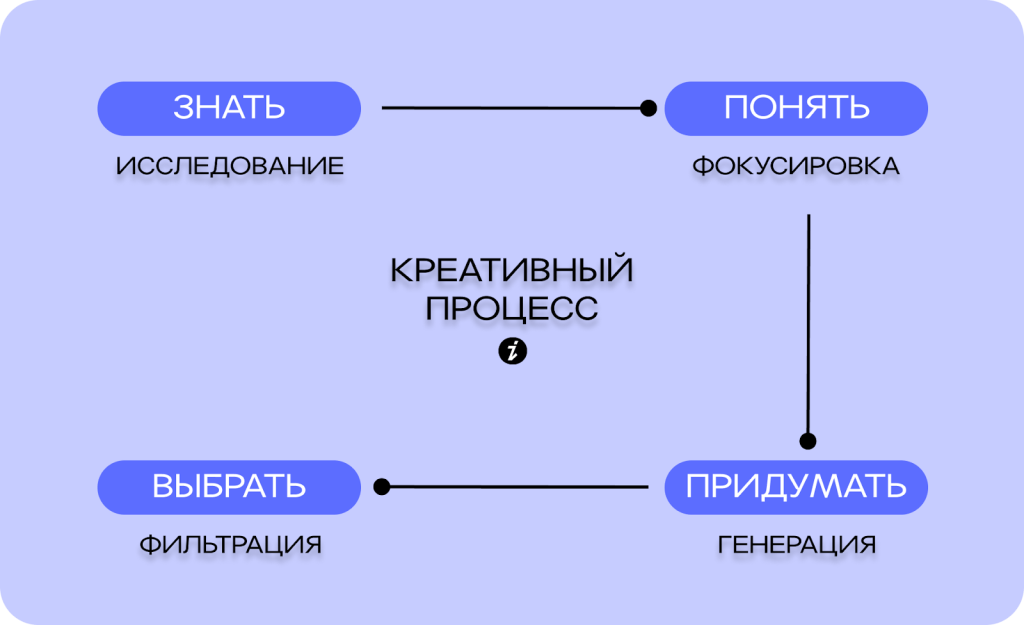

Креативное мышление — это не творчество

Интересный факт: креативное мышление уже давно не уходит из топ-5 навыков по версии ВЭФ, а просто меняет своё место в топе. Важно понимать, что креативное мышление — это не просто придумать «что-то классненькое, чтобы получить премию». Это целый процесс, алгоритм с рядом последовательных этапов:

- Исследование проблемы.

- Фокусировка на конкретной задаче.

- Генерация идей.

- Фильтрация и доработка идей.

- Внедрение.

Креативное мышление по-прежнему часто приравнивают к брейншторму. А на самом деле мозговые штурмы — это лишь один из инструментов этапа генерации. И если подробно рассматривать каждый этап, получается очень большой объём информации. «Раньше курс ИКРЫ по креативному мышлению длился месяц, — делится Евгения, — но он постоянно растёт в объёме, и мы уже не вписываемся в такое количество занятий. Приходит понимание, что нужно больше занятий, поскольку постоянно появляется новая информация, которую хочется вкладывать в этот курс».

Как организовать обучение

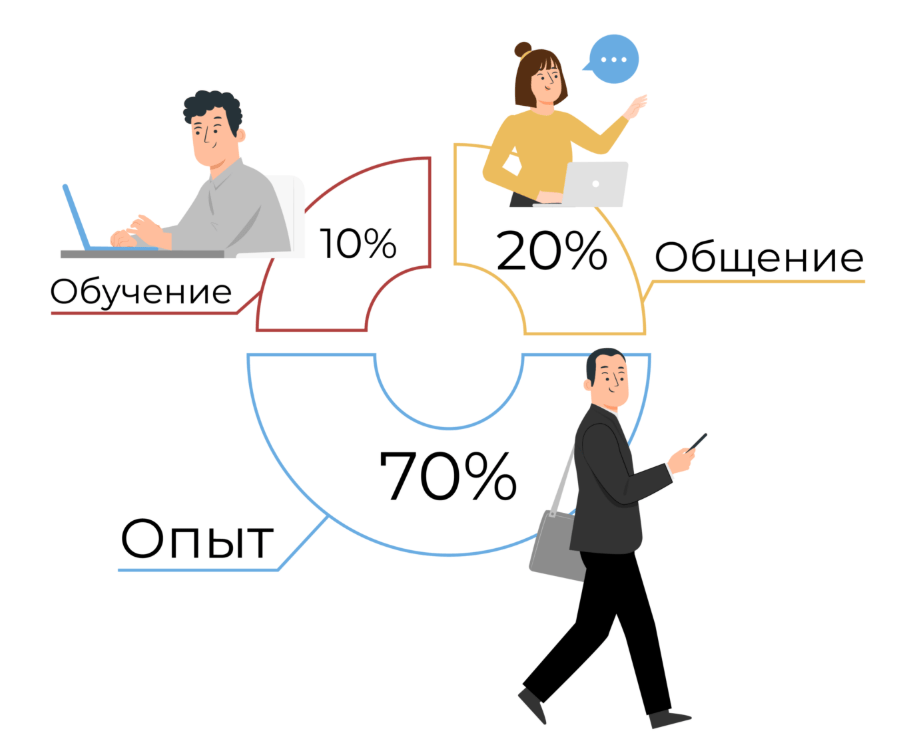

«Современное обучение — это не просто “отправить сотрудников на курсы”. Даже при отсутствии бюджета многое можно сделать своими руками, — объясняет Гюзель Гараева. — Например, обучать людей на рабочем месте». Модель обучения Чарльза Дженнингса 70:20:10 наглядно показывает, где сотрудники получают большую часть своих знаний:

- 70% — на рабочем месте;

- 20% — через взаимодействие с коллегами, руководителем;

- 10% — формальное обучение (курсы, лекции, тренинги).

Источник картинки

Но именно оставшиеся 10% будут особенно ценны, если обучение будет уникальным и давать знания, которое невозможно получить внутри компании».

Внутренний или внешний тренер?

За этими 10% уникальных знаний лучше идти к внешнему тренеру. С внутренним тренером, который всегда под рукой, будет классно только первое время, потому что он пришёл с внешнего рынка, с внешней экспертизой. Но со временем становится частью системы, вливается в корпоративную культуру и начинает многое не замечать. Теряется та самая насмотренность (способность видеть новые подходы и решения извне).

Внешний тренер приносит опыт из разных индустрий. В ИКРЕ есть методическая экспедиция: методисты и кураторы регулярно встречаются и делятся всем новым, что они узнали с методической точки зрения, и, исходя из этих знаний, меняют программы. Соответственно, на каждую программу собирается новый уникальный микс. Необходимость такой экспедиции возникла из-за большого разнообразия сфер деятельности компаний, с которыми работает ИКРА. «Сегодня ИКРА работает с фармкомпанией, завтра — FMCG компанией или финтех-стартапом, послезавтра — ещё с кем-нибудь. И для всех мы делаем разные исследования, подходы», — рассказывает Евгения Комова.

Таким образом, при выборе провайдера обучения нужно обращать внимание на:

- наличие разной практики;

- хорошую методическую базу.

Секреты успешных кейсов

Один из главных секретов успешных кейсов обучения — честный разговор двух сторон:

- Со стороны провайдеров: глубокий брифинг заказчика, чтобы выяснить максимум деталей. Как-то в ИКРУ обратилась фармкомпания с запросом научить сотрудников дизайн-мышлению. Но после нескольких встреч и брифингов выяснилось, что их нужно обучить алгоритму нестандартного и клиентоцентричного подхода. И инструменты дизайн-мышления стали лишь малой частью программы.

- Со стороны заказчика: максимальная открытость по поводу ожиданий от обучения и задач, которые он пытается решить, отправляя сотрудников учиться. Иначе может получиться так, что сотрудники успешно пройдут самый прекрасный курс, но никакого эффекта не будет. Просто потому, что программа изначально не соответствует задачам.

Причины провалов в обучении

Иногда люди проходят обучение, но при этом остаётся ощущение, что ничего не поменялось. Это может быть связано с рядом ошибок.

Типовые «коробочные» решения

Одна из ключевых ошибок — использование «коробочных» (готовых) решений. Программы, которые как бы «для всех» в итоге оказываются «ни для кого» и дают нулевой эффект.

В ИКРЕ есть программы, которые могли бы идти как «коробочные» решения. Но ещё на этапе разработки стало понятно, что это так не работает. Всё равно ИКРА кастомизирует каждую программу. А если провайдер использует исключительно «коробки» и отказывается что-либо менять под клиента — это тот самый красный флаг, когда стоит задуматься про эффект такого обучения.

Единое обучение для всех сотрудников

Универсальные решения для всех сотрудников редко приносят пользу. Причиной тому является слишком разный уровень участников, разные задачи и контексты. В итоге часть группы скучает, потому что «слишком просто», а часть не понимает материал, потому что «слишком сложно».

В ИКРЕ был подобный случай, когда проводили обучение дизайн-лидов для одной крупной финтех-компании. В ходе брифинга поняли, что нельзя всех обучить одним махом. Тогда их поделили на пять потоков и для каждого выдавали разное содержание. В итоге в этой программе получился просто сумасшедший NPS 100%, а CSI — 97.

Несоответствие квалификации спикера и аудитории

Как ни крути, а с аудиторией нужно разговаривать на одном языке и на одном уровне. Рассинхрон происходит, когда:

- спикер имеет слишком высокий уровень и «кидается» непонятными для аудитории терминами;

- спикер «не дотягивает» до уровня аудитории или слишком всё упрощает.

Оба примера — не лучший формат взаимодействия. В результате аудитория теряет интерес и появляется ощущение, что всё это проводится зря.

В ИКРЕ всегда стараются учитывать этот момент. Так, если говорить про синхронные курсы, обязательно учитывается целевая аудитория и уже под неё подбираются кейсы. «А не просто берём их из головы, потому что нам они нравятся, — добавляет Евгения, — также меняем их и от потока к потоку». То же самое происходит и в отношении корпоративного обучения, когда компании приходят за своим уникальным решением. Для них выбирают кураторов с опытом или даже дополнительной профподготовкой, которые соответствуют целевой аудитории. По такому же принципу подбирают даже фасилитаторов. Например, ИКРА приглашает ребят-маркетологов, если проводит программу для отдела маркетинга. Это позволяет обеспечить общение на одном языке, предотвратить недопонимание и эффективно использовать профессиональные аббревиатуры и кейсы.

Неудовлетворительная организация учебного процесса в целом

Даже лучшая программа может провалиться из-за мелочей (которые на самом деле могут оказаться и не мелочами). Нужен филигранный проектный менеджмент, умение предвосхищать какие-то нюансы. И неважно, будет это онлайн курс или оффлайн, на 10 человек или на 110. Важно подумать, как будет самому участнику внутри этой программы. Может ему элементарно не будет виден экран или придётся постоянно выглядывать из-за колонны в месте проведения.

Не менее важно учитывать, что после перерыва динамика падает и людей надо как-то вернуть в нужную атмосферу. Нельзя сразу выдавать им какую-то серьёзную информацию. Возможно, сначала стоит использовать айсбрейкер или что-то похожее.

Евгения Комова:

«Мы в ИКРЕ постоянно делаем одну небольшую вещь на онлайн-курсах: когда выходим на перерыв, все участники гасят камеры и микрофоны, и мы включаем приятную музыку. И в отзывах часто упоминают, что эта музыка продлевает настроение, не даёт просто уйти в тишину».

Проведение программы в офисе компании-заказчика

Проведение программы в офисе обходится дешевле, но это далеко не лучший вариант. Такой формат обучения обычно означает, что участники будут постоянно убегать куда-то, будут заходить другие сотрудники. То есть нормальная учёба не получится.

Ещё один вариант, когда в офисе отводится для группы слишком маленькое помещение, где людям просто не хватает воздуха.

Гюзель Гараева:

«Порой, при одном взгляде на помещение, отведённое под обучение, становится понятно, что здесь не получится просидеть восемь часов, поскольку наверняка разболится голова из-за недостатка воздуха и пространства».

Совмещение обучения с рабочими процессами

Ещё одна распространённая ошибка: сотрудников отправили учиться, но не освободили от работы на этот период. То есть они сидят на воркшопе с ноутбуками, а им пишет руководитель, скидывает какие-то срочные задачи. Они вроде физически находятся на обучении, но если их постоянно дёргают по рабочим вопросам, то никакого эффекта от такого обучения не будет.

Некоторые руководители считают обучение баловством и, когда человек пошёл на учебу, хотят его ещё больше загрузить работой. Существует и такая крайность: когда сотрудник пытается внедрять знания на практике, а в ответ слышит от руководства: «Забудь все эти глупости, которым тебя там учили».

Про оценку эффективности обучения

Обычно эффективность обучения оценивают через стандартные процессные показатели, которые очень любят HR-отделы:

- количество часов обучения сотрудника в год;

- количество рублей, инвестированных в обучения сотрудника в год;

- удовлетворённость обучением;

- NPS провайдера.

Конечно, эти метрики важны. Но не менее важно учитывать, какие изменения будут происходить в бизнесе. Именно бизнес-показатели часто упускаются из виду:

- рост продаж (при обучении продавцов);

- достижение определённых целей в рамках переговорной кампании (при обучении закупщиков);

- количество новых идей/продуктов выведенных на рынок (после тренинга по креативному мышлению).

Не нужно ждать после обучения сотрудников финансовый рост сразу всей компании. Это была бы слишком линейная зависимость.

В то же время нужно ждать изменений в поведении этих сотрудников. Ведь обучение — это не просто инструмент мотивации сотрудников, а способ показать их важность для компании. Прежде всего, важно понимать, какую пользу это принесёт бизнесу. Если отправлять всех учиться формально, но ничего не внедрять на практике, не менять процессы, то и само обучение бессмысленно.

Если вернуться к программам ИКРЫ по креативному мышлению, то один из показателей их эффективности — это количество идей, которое было придумано за программу. Но самое потрясающее — когда хотя бы одна идея уходит в работу и в реализацию:

- на программе для Danone ИКРА придумывала новые вкусы каш — и эти продукты появились на рынке;

- на программе для одного из банков был придуман маскот — теперь мы видим его, открывая мобильное приложение банка.

Итог

Обучение становится мощным инструментом развития компании, когда выходит за рамки стандартных лекций и курсов и превращается в живой процесс. Поэтому ценность имеют не универсальные «коробочные» решения, а программы, максимально приближенные к конкретным задачам бизнеса.

Именно такие форматы предлагает ИКРА — хакатоны, стратегические сессии, воркшопы, курсы, которые помогают находить нестандартные решения и преодолевать барьеры роста.

Подписывайтесь на наш закрытый Telegram-канал «Спасибо за идею, Вась». Там Василий Лебедев, основатель школы ИКРА, делится опытом работы с бизнесами.