Как повысить вовлечённость обучения, не снимая Тик-Токи

Авторы-эксперты:

Евгений Личкин, куратор ИКРЫ, учитель английского языка, методист Школы №2100 г. Москва, тематический куратор конференции «ММСО.Шекспир»

В эпоху развлекательного контента может сложиться мнение, что захватить внимание учеников можно только через съёмку Тик-Токов и погоню за другими трендами. На самом деле, вовлечённость имеет мало общего с развлечениями. Она опирается на научно обоснованные принципы и набор конкретных инструментов. В статье разберёмся, как создавать обучение, которое будет увлекать учеников и мотивировать к активному участию на уроках.

Научный подход к вовлечённости

Американский учёный Филипп Шлехти, автор таксономии вовлечённости, разработал фреймворк для диагностики учеников в классе. Он оценивает их включённость в процесс на основании двух параметров:

- внимание;

- деятельность.

Комбинируя эти две переменные, можно выявить пять состояний участия, которые встречаются в любой учебной группе:

- Бунт — вообще нет внимания и деятельности. Ученик отвлекается сам, отвлекает других участников и даже срывает занятия.

- Избегание — низкий уровень внимания и деятельности, но без открытого протеста. Ученик руководствуется принципом «ничего делать не хочу и не буду».

- Ритуальное участие — интереса нет, активность минимальна. Ученик приходит на уроки, потому что так принято и все так делают.

- Участие ради внешних мотиваторов — предельное внимание и активная работа, но только из-за мотивации (оценок, похвалы, дополнительных бонусов).

- Полная вовлечённость — максимально сконцентрированное внимание и активная деятельность, включённость и заинтересованность тем, что происходит.

Причём Филипп Шлехти не предлагает стремиться к стопроцентной вовлечённости всех учеников или студентов. Вполне достаточно, чтобы в процесс были активно вовлечены 60-70% участников. Эта группа станет «критической массой», к которой со временем начнут подтягиваться все остальные.

Как работать с вовлечённостью

Оказывается, внимание и деятельность взаимозависимы:

- Если не привлекать и не удерживать внимание, то и деятельность дальше не развивается.

- Если не предлагать какую-то деятельность, подразумевающую активное участие, вовлечённость, взаимодействие между собой, внимание естественным образом рассеивается.

Любое обучение, где хочется добиться максимального участия учеников или студентов, должно строиться на осмысленном переплетении этих двух факторов.

Важный момент: интерес и вовлечённость должны быть и у самого учителя, поскольку он очень влияет на наличие «огонька» у учеников. Ему важно иметь желание научить чему-то учеников и взаимодействовать с ними, а не просто быть готовым прийти и отсидеть урок.

Привлекаем и удерживаем внимание

Привлекать внимание с помощью кликбейта или коротких развлекательных видео (тех самых Тик-Токов, которые вынесены в заголовок статьи) — не самый устойчивый путь. Такие методы работают за счёт эффекта новизны («Вау! Учитель снял Тик-Ток!»), но через некоторое время вау-эффект уходит.

Гораздо продуктивнее развивать у студентов настоящий, внутренний интерес. Когда они сами умеют находить в теме что-то увлекательное, их вовлечённость становится глубже и долговечнее. Давайте разберёмся, как этого добиться.

«Белые пятна»

Идея в том, чтобы убрать какой-то кусочек информации. Тогда у ученика сразу возникнет естественное желание восстановить целое, потому что наш мозг не терпит недосказанности. Однако здесь важно найти золотую середину:

- если пропустить слишком много информации, задание становится сложным, и думать над ним не хочется;

- если скрыть мало — задание становится слишком лёгким, и интерес тоже теряется.

Главное в работе с форматом «белые пятна» — понять, какую важную информацию вывести за скобки, чтобы ученикам было интересно закрыть этот пробел.

Какие приёмы использовать:

- 20 вопросов / Данетка по теме — это формат, в котором учитель загадывает секретное слово, а ученики должны отгадать его, задавая вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Количество вопросов строго ограничено двадцатью, поэтому у участников включается стратегическое планирование. Ведь угадать ответ с последней попытки, потратив все остальные впустую, не получится.

Если подвязать «Данетку» с темой, которую начинаете изучать, можно на 100% удерживать внимание класса на протяжении всего урока. Чтобы приём сработал, не раскрывайте ответ сразу. Вместо этого постепенно в течение урока обращайте внимание ваших учеников на то, чтобы они соединили все точки сами.

- Открывайте информацию по частям. Суть приёма заключается в том, чтобы представить учебный материал — будь то изображение или текст — в виде головоломки, скрытой за непрозрачными элементами. Для их создания есть множество онлайн-генераторов. Ученикам даётся ограниченное количество попыток открыть квадраты, что превращает процесс в стратегическую игру и требует от них вдумчивого, а не случайного выбора.

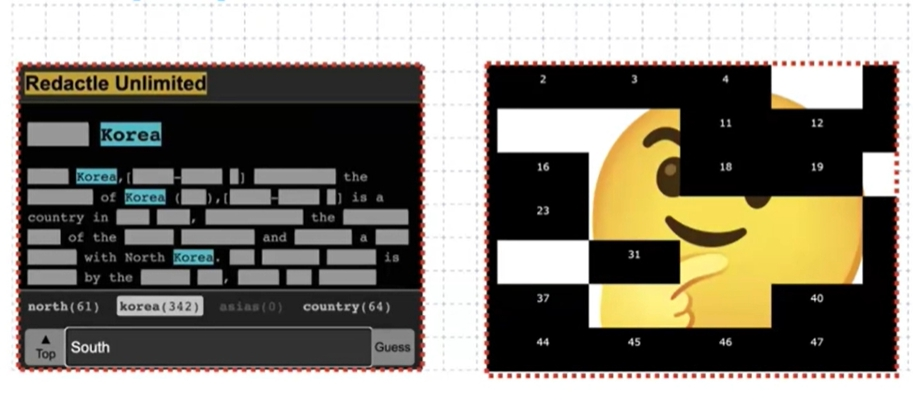

Для работы с текстовым контентом, особенно на английском языке, удобно работать с сервисом Redactle Unlimited. Его механика очень проста и интуитивно понятна. Перед пользователем находится текст, частично закрытый серыми полосками. Задача — вводить снизу разные слова. И если какое-то из них есть в тексте, оно открывается. Это заставляет анализировать и запускает живое, продуктивное обсуждение о возможном содержании текста.

Такой приём можно использовать и без приложения. Вы просто закрываете слова (на доске, в презентации) и просите учеников называть слова, которые, по их мнению, могут быть в тексте.

- Скройте информацию в середине. Этот метод построен на принципе, который часто используют в фильмах: зрителю показывают кульминацию в самом начале, чтобы затем он с интересом следил за развитием сюжета, восстанавливая логическую цепочку.

Этот же приём можно использовать в обучении. Вы даёте ученикам какой-то интригующий факт и предлагаете его обсудить, найти причинно-следственные связи. Это становится отправной точкой для исследования. Например: «Колумб так и не доплыл до Индии, но нашел кое-что поинтереснее».

Неопределённость

Любопытство также можно привлекать через неопределённость. Для этого нужно придумать неоднозначный повод для обсуждения, который включит всех в деятельность. Мы «стреляем в воздух» и дальше ученики или студенты начинают размышлять вслух, приводить разные гипотезы, доказательства и так далее.

Ниже несколько приёмов, в которых можно использовать неопределённость на уроке.

- Визуальная неопределённость

Вы показываете картинки, которые выглядят неоднозначно или допускают множество трактовок, гипотез и идей. Это простой способ озадачить учеников и собрать от них большое количество вопросов, на которые затем можно постепенно отвечать. Например: северное сияние над Лондоном. Возможно ли это? Реальная это картинка или она где-то сгенерирована? А почему вы считаете, что это невозможно? Это хороший старт для того, чтобы вообще запустить дискуссию о широтах, условиях, в которых появляется северное сияние.

- «Что лишнее?» без лишнего

Ученикам предлагается набор из четырёх элементов (например: зима, весна, лето, осень), но ключевое правило классического упражнения «Что лишнее?» меняется: лишним может оказаться любой из них — всё зависит от обоснования.

Таким образом, задача трансформируется. Она перестаёт быть простым выбором и становится поводом для глубокого анализа, сравнения и развития критического мышления. Участникам приходится исследовать все возможные связи и различия, выдвигать и защищать свои версии, участвуя в живом и содержательном обсуждении.

- Задания открытого типа

Суть этого подхода — сместить фокус с поиска единственного верного ответа на генерацию множества решений. Задача учеников — не угадать замысел преподавателя, а исследовать поле возможностей, предложить максимальное количество вариантов и обосновать их.

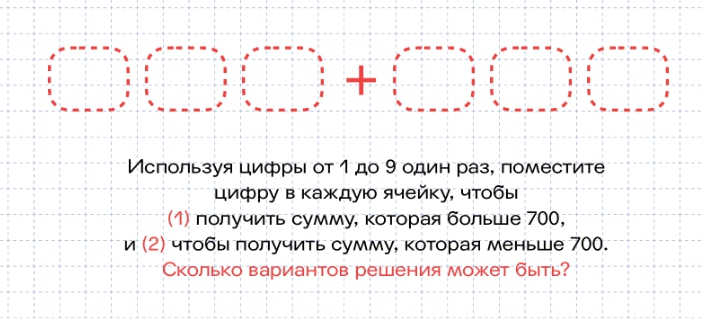

Пример: математическое исследование

Ученикам предлагается разместить цифры от 1 до 9 (каждую — только один раз) в ячейках так, чтобы выполнялось одно из двух условий: полученная сумма была больше 700 или меньше 700.

Такой формат превращает стандартную задачу в исследовательский проект.

Активизируем деятельность

Итак, внимание учеников привлекли. Теперь нужно перевести его в активную и продолжительную деятельность. Здесь есть простое мнемоническое правило: «Низкий пол — высокий потолок». Фактически им можно описать всю философию вовлечённости.

Суть в следующем:

- «Низкий пол» — означает что «вход» в задание должен быть очень простым. Нужны базовые правила, чтобы каждый ученик интуитивно понимал, что делать.

- «Высокий потолок» — подразумевает, что внутри задания должен быть большой потенциал для роста и продолжения работы. То есть, ученики, которые быстро справились с базовой задачей, не переходят к следующим упражнениям, а углубляются в ту же самую деятельность, но на более высоком уровне.

| Чек-лист заданий с «низким полом и высоким потолком»: 1. Деятельность проста в освоении и позволяет быстро в неё включиться. 2. Существует множество способов получить правильный ответ, включая те, о которых вы никогда не задумывались. 3. Активность имеет много правильных ответов, включая те, которые вы сами никогда не предполагали. 4. Ученики, которые хорошо справляются с заданием, могут продолжать работать с ним на новых уровнях. 5. Ваши ученики могут разработать свои собственные стратегии и тактики для решения задачи. 6. Проверка заданий — самая интересная и ожидаемая часть. |

Как же составлять такие задания? Для этого удобно использовать фреймворк «Говорим и показываем» из книги Дэна Роэма «Back of the Napkin». Он предлагает набор основных вопросов («Кто?», «Где?», «Сколько?», «Почему?» и др.) и принципы их визуализации. Комбинируя эти элементы, можно создавать задания, которые легко понять, но которые открывают возможности для долгого и глубокого изучения.

Примеры заданий:

- Пример 1: Комбинация «Что? + Почему?»

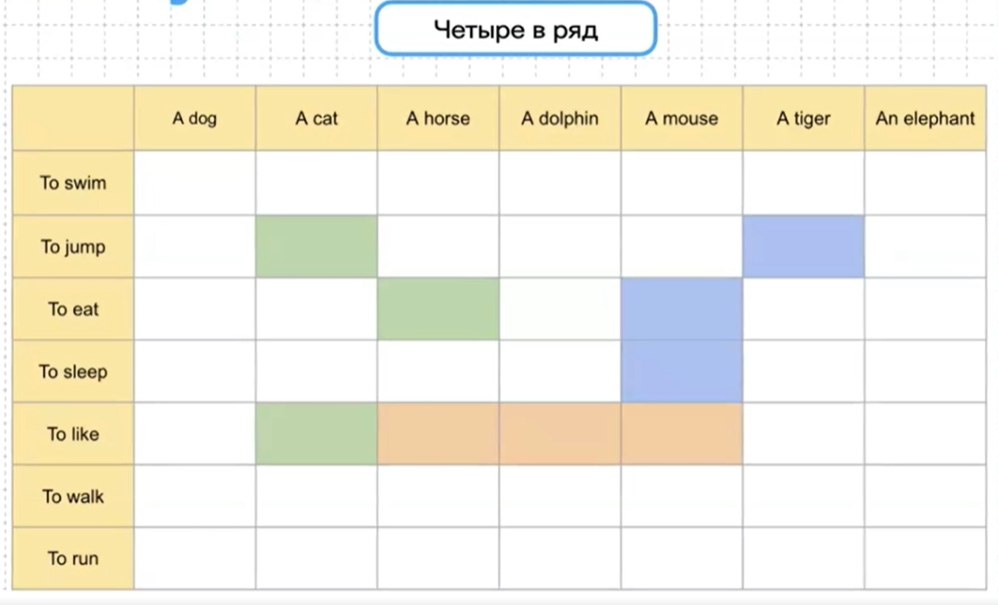

Это может быть вариация на тему игры «Четыре в ряд». Используется таблица, где по вертикали расположены существительные, а по горизонтали — глаголы.

Задача: Ученики составляют предложение из двух слов на пересечении и закрывают соответствующую ячейку. Цель — выстроить четыре ячейки в ряд (по горизонтали, вертикали или диагонали).

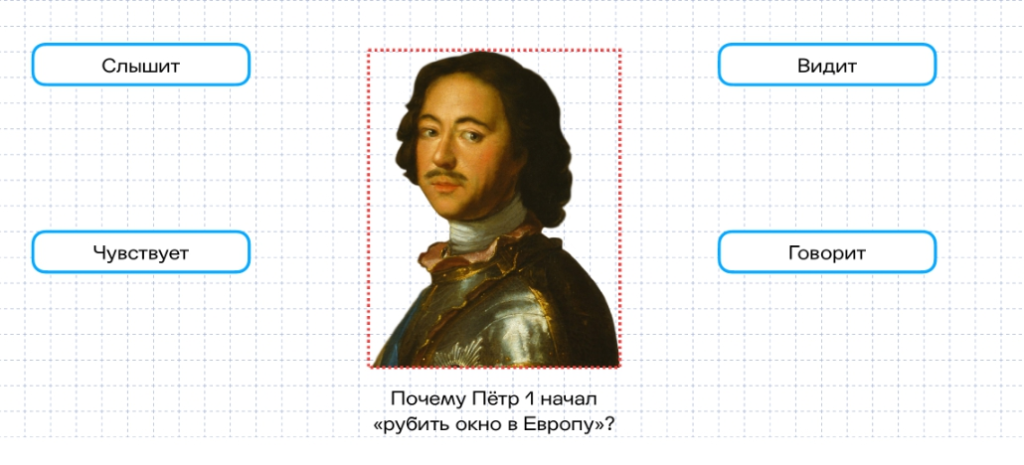

- Пример 2: Комбинация «Кто? + Почему?»

Здесь работает инструмент «Карта эмпатии».

Например, вопрос: «Почему Пётр I начал “рубить окно в Европу”?» Ученики анализируют его действия не только через факты из учебника, но и через его восприятие: что он видел, слышал, чувствовал и говорил. Это позволяет глубже понять мотивы исторической личности.

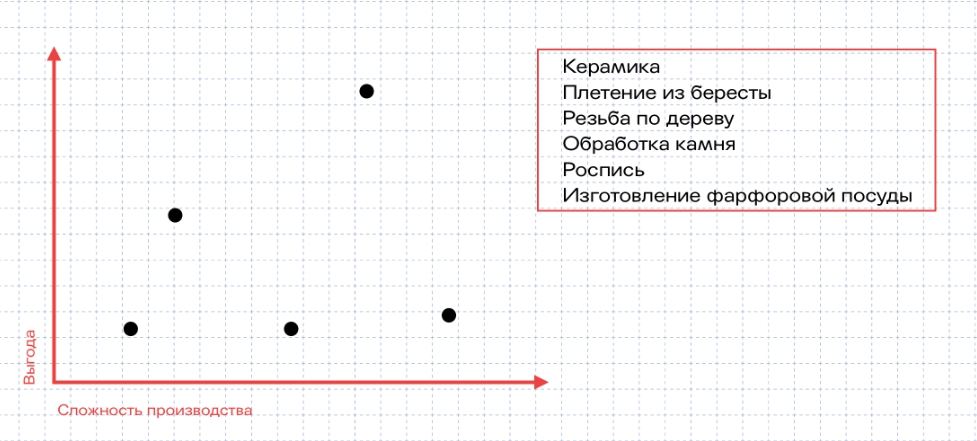

- Пример 3: Комбинация «Что? + Сколько? + Почему?»

Здесь появляется график, на котором можно отслеживать разные форматы. У него есть две оси, которым нужно придумать название. Например, «Выгода» и «Сложность производства».

Задача: Ученики располагают на графике различные промыслы (керамика, плетение из бересты, резьба по дереву и др.). Это задание не имеет единственного верного ответа, так как его результат зависит от обсуждения и анализа.

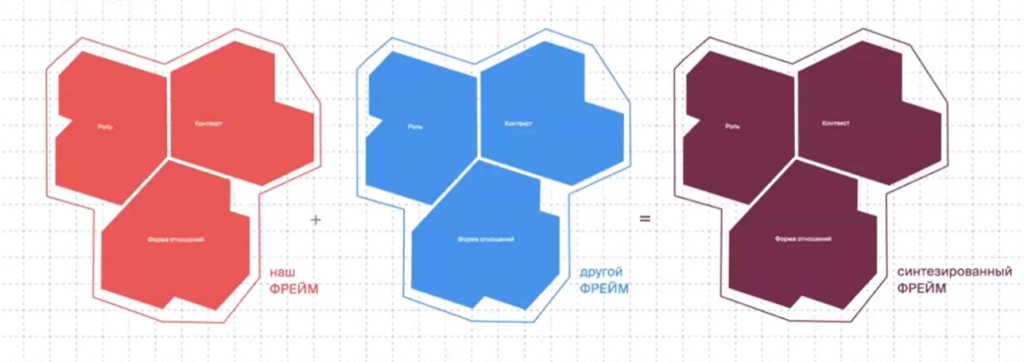

Как придумывать новые образовательные форматы с помощью CRAFT

У креативной методологии CRAFT есть «продолжение», которое позволяет придумывать новые инструменты и форматы в образовании — CRAFT/ed. Движущей силой в нём также остаются фреймы — ситуации, в которых понятны роли, отношения между ними и контекст. Их можно и нужно соединять, чтобы находить новые идеи и решения.

Итак, если мы хотим вовлечь во что-то своих школьников или студентов, нужно поместить их в какой-то новый фрейм, где они по-другому себя почувствуют.

Один из самых распространённых примеров взаимодействия двух фреймов: проведение урока географии в формате зомби-апокалипсиса. Действительно существует специальный курс Zombie-Based Learning. Он разработан для ситуаций, когда непонятно, зачем учить географию. Но всё сильно меняется, когда появляется проблема «На нас напали зомби» и теперь точно нужно знать, где находятся залежи полезных ископаемых (чтобы делать оружие), где горы и впадины (чтобы спрятаться), где реки (чтобы иметь воду) и как вообще будет выглядеть жизнь, если на нас нападут зомби.

CRAFT или CRAFT/ed позволяет найти для себя ролевую модель, решения, которые существуют не в рамках привычной нам школы. Методика включает три шага:

- Сформулировать свою проблему. Например, учителю/ученикам неинтересно слушать одно и то же стихотворение у доски.

- Найти фрейм, в котором аналогичная деятельность вызывает интерес или имеет другую ценность, которой у нас нет. В нашем примере нужно найти жизненные ситуации, в которых интересно слушать одно и то же. Это могут быть любимые песни, комплименты, байки от друзей или родственников, получение комплиментов.

- Перенести какие-то принципы, механики в свою учебную ситуацию. Что можно перенести из рассказывания баек в рассказывание стихотворений? Возможно, попросить ученика рассказать не только само стихотворение, но и как он его учил или прочитать его с необычной интонацией (как драма, комедия или диалог с родителем).

Важный момент: чтобы самому учителю было интересно работать, ему важно вдохновиться и придумать такую механику, инструмент и задание, которое и его самого будет вовлекать. Причём ученикам не обязательно рассказывать, как именно вы всё придумали, каким фреймом вдохновлялись. Это всё остаётся «под капотом» и имеет значение для самих преподавателей, учителей и методистов.

Всё тот же курс Zombie-Based Learning демонстрирует как саму фреймовую конструкцию, так и её механику. Однако возможно отказаться от внешней, тематической составляющей и использовать только базовый принцип организации учебной ситуации. И это самое важное, что нужно понимать для создания новых форматов обучения с помощью методологии CRAFT/ed от школы ИКРА.

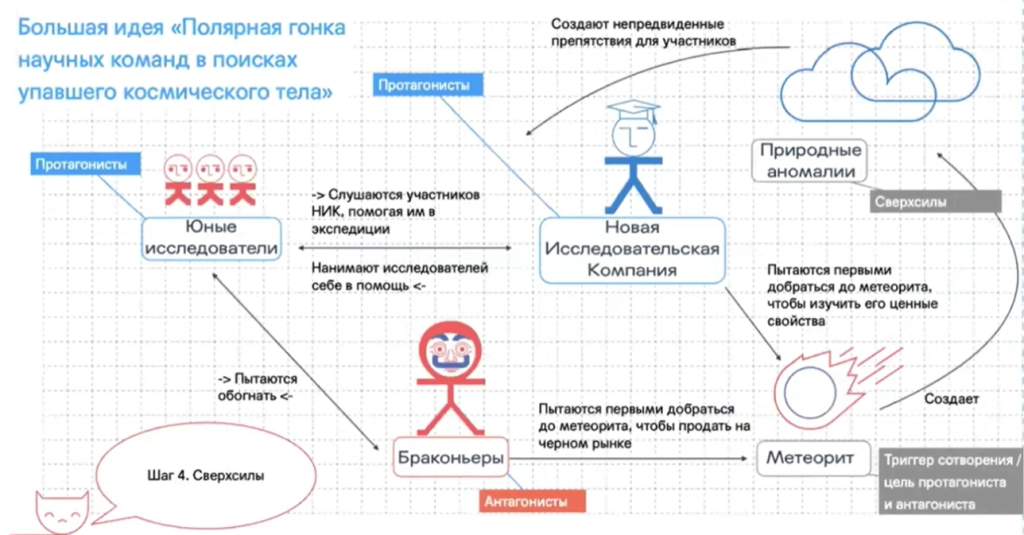

Сторителлинг как ещё один инструмент вовлечения

Модный сегодня сторителлинг и использование историй в образовании также позволяют вовлекать учеников и студентов. Главное придумать «правильную» историю для урока или курса, в которую они поверят и будут с интересом вас слушать. И CRAFT для этого лучшая методология.

Чтобы превратить программу занятий в историю, нужно пройти три шага-методики:

- Мифология ролевой модели. Нужно продумать, какие будут роли. Это может быть готовая история (например, «Три поросёнка», «Матрица») или придуманная вами. Самое важное — выбрать роли и обозначить, как они будут взаимодействовать друг с другом.

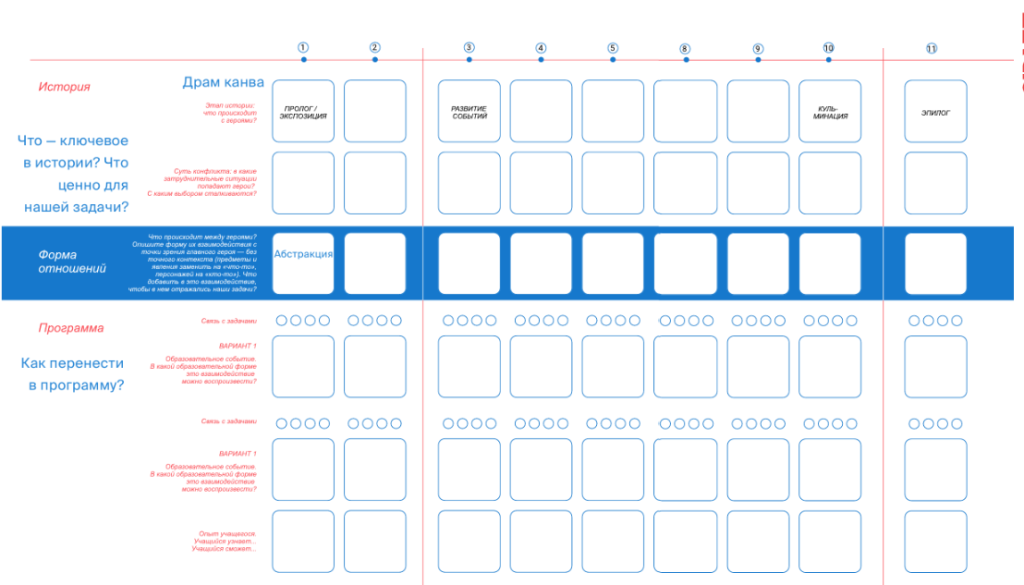

- Драматическая канва. Нужно придумать, как будет развиваться история по шагам. Здесь должны быть завязка (начало истории), кульминация и развязка.

- Приземление истории в образовательный контекст. Для этого в CRAFT есть отличный инструмент «Карта учебных историй». Он помогает каскадировать вашу историю в то, что будет происходить с участником занятий и разобрать это на конкретные образовательные форматы, инструменты и задания.

Для примера возьмём сказку про Золушку. Если перевести эту историю в образование, то «Золушка» — это ученик, студент. Он тоже должен сначала как-то «пострадать» или попробовать какую-то работу (как Золушка перебирала крупу), которые будут вызывать желание «выпрыгнуть» из этой ситуации. Золушка убежала на бал и узнала о другой жизни. Для ученика таким знакомством с новым опытом может стать участие в Олимпиаде, побег на урок к старшеклассникам или «День самоуправления». Далее в классической сказке Золушка вернулась к своей прежней жизни, а её начали искать. В отношении учеников мы тоже можем создать ситуацию их поиска. Например, их придут искать старшеклассники или мы отправим их в какое-то место. Таким образом можно продолжать выстраивать всю историю.

Итог

Повысить вовлечённость — не значит гнаться за цифровыми трендами и создавать развлекательный контент. Настоящая вовлечённость рождается через осмысленное переплетение двух параметров — привлечение внимания и активизацию деятельности.

Методология CRAFT/ed, о которой подробно рассказывали в статье, предоставляет системный подход к созданию таких образовательных ситуаций. Главное — помнить, что вовлечённость начинается с самого педагога. Когда учитель заинтересован процессом и использует проверенные методические инструменты, это создаёт ту самую «критическую массу» интереса, которая затем вовлекает всю группу.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в проектирование учебного опыта, рекомендуем:

• Книгу «CRAFT/ed» — фундаментальное пособие для тех, кто занимается проектированием занятий и обучающих программ. В книге вы найдёте двадцать креативных методик, готовые фреймворки-шаблоны и QR-коды для скачивания рабочих материалов.

• «Школьный конструктор опыта» (ШКО) — методический инструмент от ИКРЫ для создания интересных уроков для школьников любого возраста.

Чтобы не пропустить новые статьи и инструменты, которые помогут в том числе развивать вовлечённость обучения, подписывайтесь на наш Telegram-канал «Когда-нибудь».